ベンチマークテスト:Handbrake

ゲーミング性能も確認したところで、CPUとGPUの性能をそれぞれ用いることが可能な動画変換・エンコードソフトウェアの「Handbrake」で確認していく。動画素材としてジャスト1分間の4K(3,840×2,160ドット)のMP4動画を読み込ませ、エンコードする際のプリセットを「Creator 1080p60」と「Creator 2160p60 4K」の2パターン・H.264で書き出す設定とし、CPUによるエンコードテストとIntel製GPUを活用してハードウェアエンコードの「Intel QSV(Quick Sync Video)」でそれぞれテストを実施した。

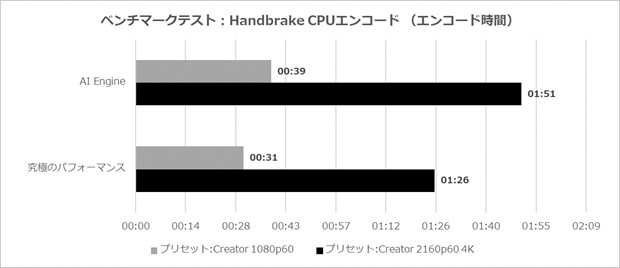

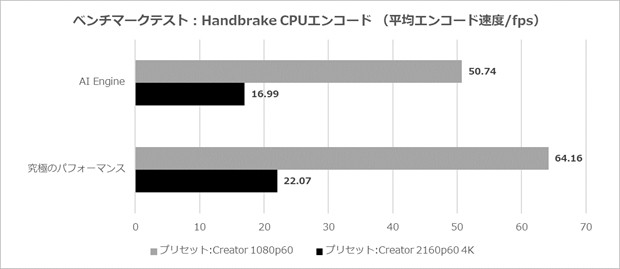

まずは、CPUエンコードの結果を見ていこう。いずれのプリセットの場合でも、やはり「究極のパフォーマンス」プロファイルの方が良い結果となった。エンコード時間では25%~30%ほどの差があり、平均エンコード速度も「究極のパフォーマンス」が上回っている。この傾向は書き出す動画の解像度が高くても低くても同様だ。

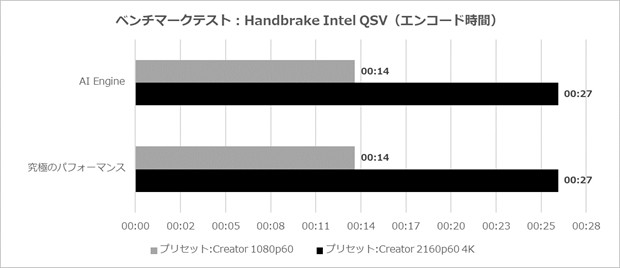

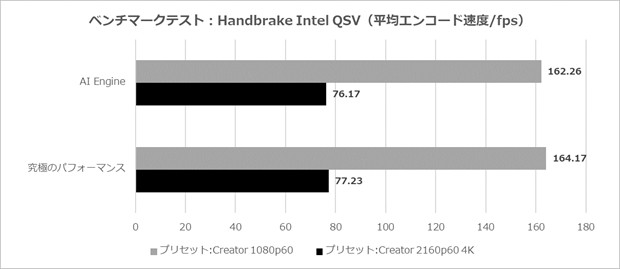

続いては、Intel QSVでの結果を見てみよう。CPUエンコードに比べて圧倒的な結果を叩き出しており、「Intel Arc Graphics 140V」が動画エンコードにおいても優秀な性能を持っていることが見て取れる。前世代の「Core Ultra 7 155H」よりも「Intel QSV」によるエンコード能力が約10~15%向上している。

なお、こちらではプロファイル設定による差はほとんどなく、エンコード時間においてはまったく同じとなっている。「AI Engine」のプロファイルはCPUの割り振りをアプリケーションごとに動的に変化させる仕様が強く反映されているのかもしれない。

ベンチマークテスト:PCMark 10

次はPCの総合パフォーマンスを測定する「PCMark 10」のスコアを確認する。テストプリセットはゲーミングを含めてテストされる「PCMark 10 Extended」を選択している。

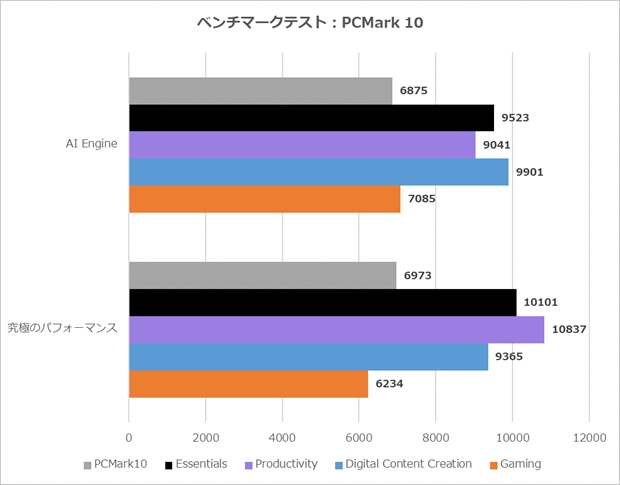

PCMark 10の推奨スコアは、日常的な作業やビジネスタスク性能を測るEssentialsが4,100以上、文書作成や表計算といったオフィス関連アプリケーションの性能を測るProductivityが4,500以上、写真・動画編集や3DCG製作などのクリエイティブ性能を測るDigital Content Creationが3,450以上となっているが、いずれも上回っている。なお、Gamingは高水準とまではいかなかったものの、内蔵GPUということを踏まえると十分健闘している。

PCMark 10ではシングルコアの処理が多く、シングル性能が向上した「Lunar Lake」世代の持ち味を引き出すことができているようだ。また、「AI Engine」と「究極のパフォーマンス」プロファイルでは、おおむね「究極のパフォーマンス」の方がスコアを伸ばしているものの、後半のテストであるDigital Content CreationとGamingでは逆転している。おそらくPCMark 10が連続した長時間のベンチマークであるため、高いパフォーマンスを維持し続けようとする「究極のパフォーマンス」ではサーマルスロットリングが発生しやすくなり、後半のテストに影響しているのではないだろうか。そのことを考慮すると、通常の作業では「AI Engine」を、ゲームや3D処理のような場面で性能を発揮したい場合は「究極のパフォーマンス」と使い分けがオススメだ。

ベンチマークテスト:UL Procyon

次はUL Procyonを使用して、オフィスアプリケーションやAI処理などのPCの総合パフォーマンスを細かく確認していこう。

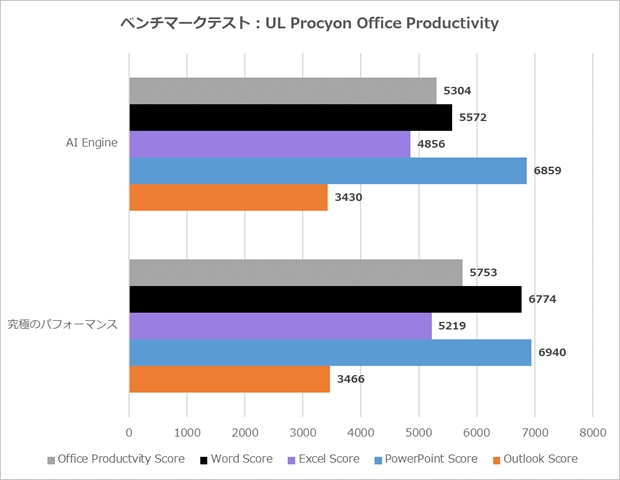

ベンチマークテスト:UL Procyon Office Productivity

まずは、Microsoft Office(Microsoft 365)のパフォーマンスを測る「UL Procyon Office Productivity」から。

スコアはいずれも良好な結果となった。ビジネスシーン、プライベート利用ともにストレスなく、Microsoft Officeを使用できるだろう。全体的なスコアは「究極のパフォーマンス」が高い傾向となっているが、「AI Engine」でもオフィス関連アプリケーションは問題なく使用可能だ。

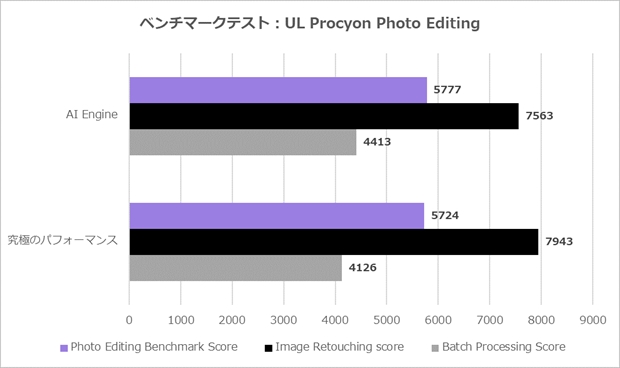

ベンチマークテスト:UL Procyon Photo Editing Benchmark

「MSI Pen 2」を用いた写真のレタッチ作業の可能性も追及するため、「UL Procyon Photo Editing Benchmark」も実施した。このテストではAdobe PhotoshopやAdobe Lightroom Classicを使った画像処理性能を測ることができる。

総合スコアは5,000台を超えるスコアを記録。中でも突出しているのがImage Retouching scoreで、これはCPUに加えGPUも使って処理されるテストとなっている。「Core Ultra 7 258V」の強みである内蔵GPU性能が大きく貢献しているようだ。

一方でのみCPUで処理されるBatch Processing scoreは、スレッド数の減少により、前世代よりも若干低い傾向が見られた。とはいえ、8コア/8スレッドのCPUの中では優秀なスコアといえるだろう。

プロファイル設定の差はあまり見られず、写真の現像やレタッチなど持ち運んで使用するシーンかつバッテリ駆動状態の場合などを考慮すると、「AI Engine」プロファイルの方がいいかもしれない。

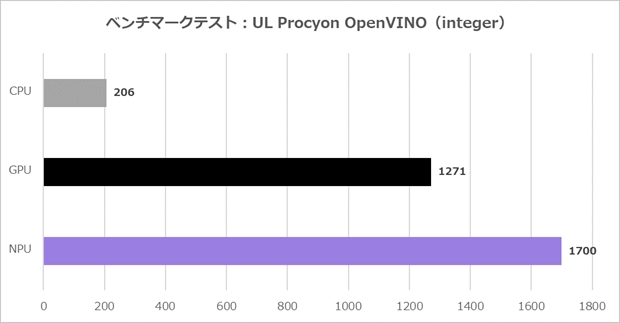

ベンチマークテスト:UL Procyon OpenVINO(integer)

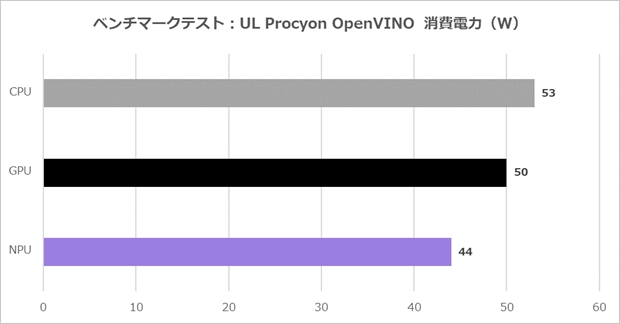

Core Ultra世代より実装されているNPUにおける性能を評価するため、Intel OpenVINOによるAI推論性能も確認しておこう。今回は単純なCPU・GPU・NPUによる性能を測定するため、プロファイルを「究極のパフォーマンス」で固定し、CPU・GPU・NPUのテストをそれぞれ実施。あわせてその際の消費電力を測定することとした。

結果を確認すると、NPUが圧倒的に高いスコアを記録しつつ消費電力が最も低い結果となり、CPU処理の7倍以上のAI処理性能を持つ。消費電力もNPUのみ40W台と低くなっており、NPUの「Intel AI Boost」が低消費電力で動作する設計なのがこの結果からもわかるだろう。OpenVINOを使用する場合はNPUが有利に働くが、生成AIなどではGPU処理の方が早い場合がある。その点においても「Core Ultra 7 258V」は強力な内蔵GPUとNPUを持つことで、どちらの処理もこなすことが可能だ。